Agir pour le droit à la participation : retour sur les rencontres territoriales Villes amies des enfants en Bretagne et Midi-Pyrénées

Les Rencontres Territoriales des comités UNICEF ont pour but d’animer et renforcer la dynamique du réseau Ville amie des enfants à l’échelle locale, en favorisant échanges, retours d’expérience et actions communes. Cet automne, les comités UNICEF Bretagne et Midi-Pyrénées ont choisit la thématique du droit à la participation. Élus et agents des villes, enfants et jeunes, experts et bénévoles ont pu se retrouver pour échanger et réfléchir ensemble à mieux accueillir et intégrer la parole des enfants aux décisions publiques et ainsi rendre effectif le droit à la participation pour chaque enfant et jeune.

2

18

65

En préambule des deux rencontres, Béatrice Lefrançois, Secrétaire générale d’UNICEF France, a rappelé que 73 % des 6-18 ans se considèrent mal associés aux décisions politiques qui les concernent :

« Malgré la mise en place de structures formelles pour laisser les jeunes s’exprimer, les adultes, les élus peinent à rester dans un rôle de facilitateur et à lâcher du pouvoir aux jeunes dans la prise de décision »

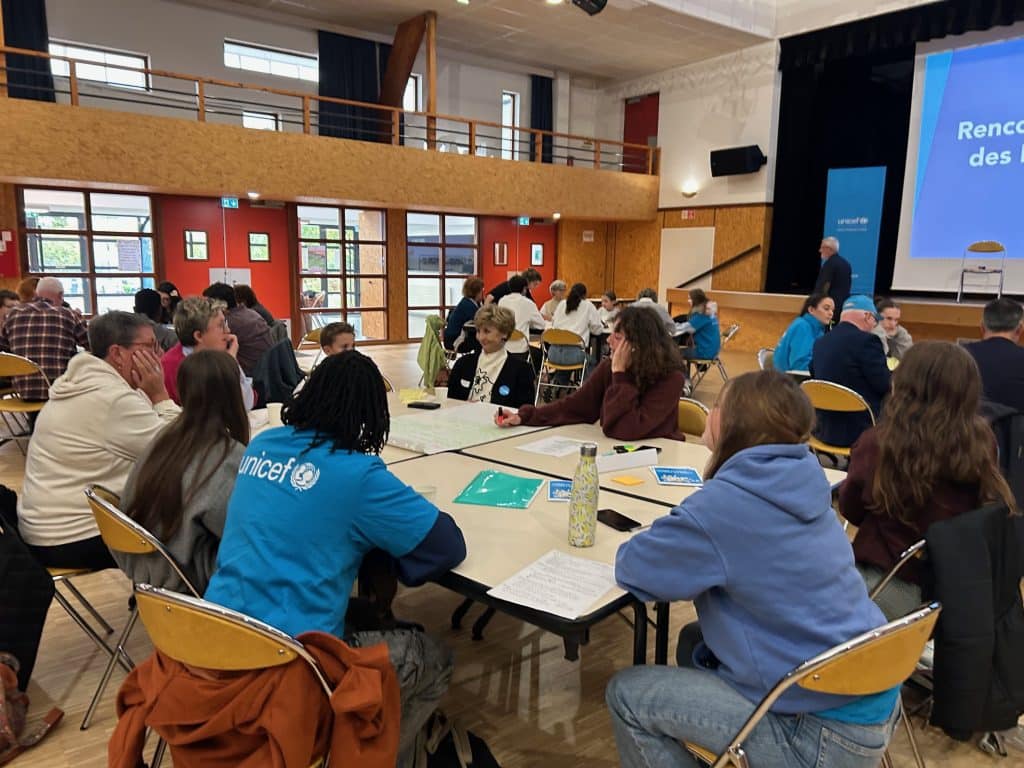

La participation des jeunes : le comité UNICEF Bretagne et les Villes amies des enfants en première ligne

À l’occasion de la rencontre territoriale organisée par le comité UNICEF Bretagne, chercheurs, élus, jeunes et bénévoles ont rappelé l’urgence de donner une véritable place aux jeunes dans le débat public. Patricia Loncle, chercheuse à l’EHESP et spécialiste de la participation des jeunes en Europe, a souligné que « les jeunes ne se sentent pas pris au sérieux », malgré leur engagement réel dans la société, et poursuit « ils ont des choses à dire… Les écouter permettrait d’ajuster les politiques publiques au mieux et surtout de redonner confiance dans les adultes quels qu’ils soient ».

Les témoignages de Jade Lefranc, jeune ambassadrice de l’UNICEF et ancienne membre du Conseil Régional des Jeunes, et de Matthieu Rault, animateur de Coop’Eskemm, une coopérative d’animation et de recherches, ont mis en lumière le manque de diversité et d’espaces d’expression adaptés. L’objectif de ces ateliers : « Permettre aux jeunes de mettre des mots sur leurs enjeux avant d’organiser des espaces d’échanges avec des élus, des collectivités où l’on est certain que leur voix portera », explique-t-il, regrettant qu’aujourd’hui les expériences de prise de parole alternative soient souvent ignorées. Ainsi, podcasts, ateliers artistiques ou enquêtes de terrain apparaissent comme des leviers pour libérer la parole et renforcer la confiance entre générations.

Pour expérimenter la participation, les bénévoles du Comité Bretagne ont proposé aux élus, animateurs enfance et jeunesse de travailler avec des enfants et des jeunes sur les idées reçues autour de la participation des jeunes. Les ateliers ont confirmé l’importance d’impliquer les jeunes dès la conception des projets, de leur laisser le choix des thématiques et d’adapter le langage des adultes. Des initiatives locales comme l’agora des jeunes de Lorient ou le projet RAJE à Loudéac illustrent cette dynamique expérimentale, appelée à se diffuser dans les futures Villes Amies des Enfants.

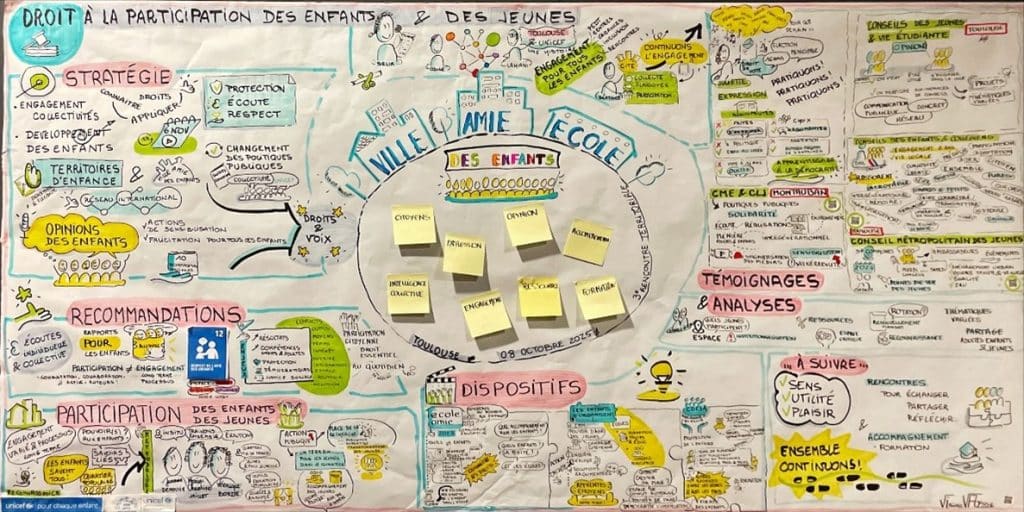

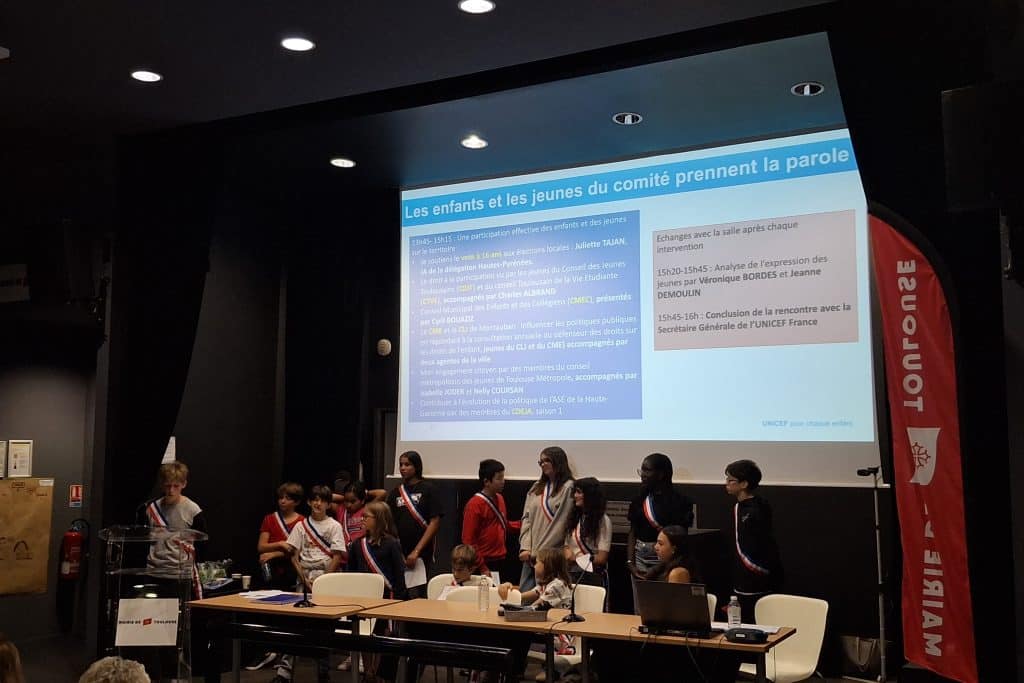

Midi-Pyrénées : partager, interroger et essaimer les bonnes pratiques

Le 8 octobre dernier, Toulouse a accueilli la dernière rencontre territoriale de la mandature 2020-2026 des Villes Amies des Enfants. Plus de soixante élus, agents et bénévoles, ainsi qu’une trentaine de jeunes venus des huit départements du comité Midi-Pyrénées, se sont réunis autour d’un objectif commun : réfléchir au droit à la participation des enfants et des jeunes.

Trois temps forts ont rythmé les échanges de cette rencontre territoriale : le premier a permis un rappel de la signification du droit à la participation, tel qu’inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), des recommandations de l’UNICEF notamment à destination des collectivités. Deux chercheuses, spécialistes des jeunesses, Mmes BORDES et DEMOULIN, ont aussi pu faire part de leur vision sur la prise en compte de l’opinion de l’enfant.

Deux tables rondes ont ensuite été animées par Marie-Christine Jaillet, chercheuse émérite au CNRS, autour des bonnes pratiques locales en donnant notamment la parole à des élus et à des acteurs de terrain, qui ont partagé leurs expériences. Ces échanges ont permis de mettre en lumière des initiatives concrètes, mais aussi de réinterroger les modes d’action sur le territoire : comment éviter que la participation ne soit cantonnée à une minorité de jeunes déjà engagés et aller vers toutes les jeunesses ? Comment garantir que la parole des enfants influence réellement les décisions publiques ? Comment diversifier les dispositifs de participation ? Enfin, l’après-midi a été l’occasion de donner la parole aux enfants et jeunes présents afin qu’ils fassent part de leurs expériences concrètes, interrogeant la diversité des dispositifs et le pouvoir réel qui leur est accordé dans les politiques publiques locales.

Parmi les bonnes pratiques évoquées lors de cette journée et qui pourraient essaimer ailleurs, on peut notamment citer la possible mise en place d’un Conseil Départemental des Enfants et des Jeunes Accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance dans d’autres départements, suite au témoignage inspirant du département de la Haute-Garonne.

La convivialité de la rencontre a été renforcée par l’implication des Jeunes Ambassadeurs UNICEF, notamment Sélia qui a introduit chaque intervention de la matinée et Juliette qui a défendu le droit de vote à 16 ans et interprété une chanson (« Pour que demain ») dédiée aux droits de l’enfant, par le savoir-faire des élèves du Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie qui nous ont élaboré un cocktail déjeunatoire savoureux.

Vers une culture durable de la participation

Ces rencontre territoriales des villes et collectivités amies des enfants démontrent que la participation des jeunes ne peut se limiter à des dispositifs formels : elle doit s’incarner dans des pratiques vivantes, diversifiées et reconnues. L’essaimage des initiatives, la mise en réseau des acteurs et la valorisation des voix des jeunes constituent les clés pour transformer l’essai et bâtir une culture durable de la participation.